藤堂高虎誕生前夜

冒頭に記すと高虎の通史に於いて、 その前半生は史実に即していない。

その最たる例が藩編纂史料をもとにした津市役所の年表で、 これは一方の史料だけを採用して史料批判を行っていないものだ。

最も編纂当時は史料乏しかったのだから仕方が無い。しかし令和の今では少ないながらも、 段々と充実してきたのである。

本シリーズは、 極力一次史料に即した高虎像の構築を試みるものである。

第一弾となる今回は幼年期の高虎と、 その周辺について考えていきたいが、 まずは兄の生まれた頃から誕生前夜まで見ていこう。

2022-1128

天文十八年(1549)・源七郎高則の誕生

高虎の兄源七郎の生年は没年からの逆算による。

『公室年譜略』 によれば、 永禄十二年(1569)年齢は二十一歳の折に大河内城攻めで討死とあり、 ここから天文十八年(1549)の生まれと推測される。

『高山公実録』 にて源七郎についての記述を探すと、 高虎の出生物語について記した 「玉置覚書」 にて 「兄源七郎もつねの子供よりせゐたかく逞しく今年十三歳与吉ハ七つなるに兄より一寸せいたかし」 と見える。細かく指摘すると弘治二年(1556)に生まれた高虎が七歳の時には兄源七郎の年齢は十四歳となる。

これは寛永十八年(1641)十二月十一日に村瀬市兵衛が書き付けたものであるが、 村瀬氏は 「藤堂越後守」 の娘が嫁いだ先で親戚 ・ 一族の家柄にあたるため、 何割かは正確であろう。何よりも同書には母おとらについても 「すくれて大からなる御女性なり」 としており、 現在でも母に似て身長の大きい人の例はアスリートなどにも見られるから、 あながち間違いとは言えないようにも思われる。

ただこの年について何か特筆すべき事項は無く、 遡るなら二年前の天文十六年(1547)に母方多賀氏の惣領たる多賀貞隆が京都で活躍を見せた一件を書くべきだろうか。まず正月に将軍義藤 (義輝) を警護すべく上洛、 十月には細川国慶迎撃に貢献している。

また同十六年、 翌十七年(1547)には 「藤堂与六」 なる人物の名が 『伊勢御師上部家願祝簿 (高山公実録)』 に見られる。

この時期はかねて北郡で京極六郎 (高広) が暴れていた頃で、 六角定頼の意を受け浅井久政が孤軍奮闘してた時期でもある。

十二月十日追記

『厳助往年記』 によれば、 三月朔日に公方警護のために近江から上洛した者のなかで 「北郡衆土戸」 の人衆と、 幕府奉公衆上野氏の内衆が喧嘩を起こし遂には合戦に発展。公方衆のうち七十八人が負傷し、 一色式部少輔 (晴具) が喉を射られ九日に亡くなり、 「土戸」 の弟も討死したという。

「土戸」 は 「百々氏」 と考えられているが、 彼らは現在の彦根市 ・ 佐和山城の周辺の有力者である。『東浅井郡志』 では 「島記録」 からの引用として 「某年六月廿七日付今井権六宛進藤山城守貞治書状」 を掲載するが、 その文中に 「委百々方へ申候」 「委曲百々可被申候」 と見ることが出来る。

年次について東浅井郡志は天文十三年(1544)と推定するが、 そうなるとこの時期には六角氏に従っていたと考えられる。

天文十九年(1550)・中郡襲撃

兄源七郎が一歳になったと思われる年、 それまで六角定頼方として京極六郎と敵対していた浅井久政が、 六角方から京極六郎方へと転じた。

時に此の頃の高広は美濃を攻めており、 東浅井郡志はその論拠を示すこと無く 「揖斐五郎光親」 を助けるためとしている。 一応のところ某年六月二十六日付下坂左馬助宛高広書状を掲示しており、 文中に 「濃洲」 で戦っていたことが見られるので、 確かに攻めてはいる。

この年の出来事として一番大きいのが先の将軍足利義晴の死で、 六月になると将軍足利義藤は山城の中尾城に入る。

これは義藤を擁する細川晴元によるもので、 かねて敵対する細川氏綱と結んだ元家臣 ・ 三好長慶と対抗するためのものである。

三好長慶は前年六月に同族で晴元が重用する三好政長を江口で破ったため、 晴元陣営を離脱し氏綱と結んでいた。

この晴元陣営というのは六角氏と縁が深く、 亡くなった義晴を支えたのが定頼であり、 晴元の継室は定頼の娘、 更に定頼は義藤の加冠役を務めていた。そのために六角氏は細川国慶を迎撃したように氏綱陣営と敵対していしたが、 氏綱と長慶が結んだことにより三好氏との戦いへ発展した。

京極六郎の中郡襲撃

『厳助往年記』 によれば十一月に三好筑前守が志賀郡に打ち入った。これは膠着状態の中尾城攻めを打開するもので、 具体的な日付を 『言継卿記』 に求めると十一月二十日のことで、 大津や松本を放火した。義藤は背後を取られることを恐れたのか、 翌二十一の晩に中尾城を自ら焼いて堅田へ逃れた。

京極六郎が中郡を襲撃したのも同じ頃だ。

同月日、 江州江牢人出張、 北郡京極六郞従濃州被差出云々、 多賀四十九枝村等放火云々、 即時敗北靜謐也

すなわち京極六郎を頭とする 「牢人」 が、 江州へ出張し多賀 ・ 四十九院 ・ 枝村等を放火したが、 すぐに制圧されたと 『厳助往年記』 に記される。

興味深いのが 「北郡京極六郎従濃州」 とある点で、 六郎が 「濃州」 を従えたと思われるが、 この 「濃州」 が誰を指すのか定かでは無い。先に述べたように揖斐五郎光親と高広が関わりがあると東浅井郡志は論ずるが、 六郎が従えた 「濃洲」 は揖斐の兵である可能性があるだろうか。

この当時の美濃は守護土岐氏は齋藤利政 (道三) によって没落しているが、 土岐頼芸の妹婿は高広が敵対する六角定頼であるから、 頼芸の兵では無いように思われる。ただ 「濃州」 とある以上は、 土岐一族のなかに京極氏に内応するものがあり、 彼らが山を越えて近江に攻め入ったと推測する。

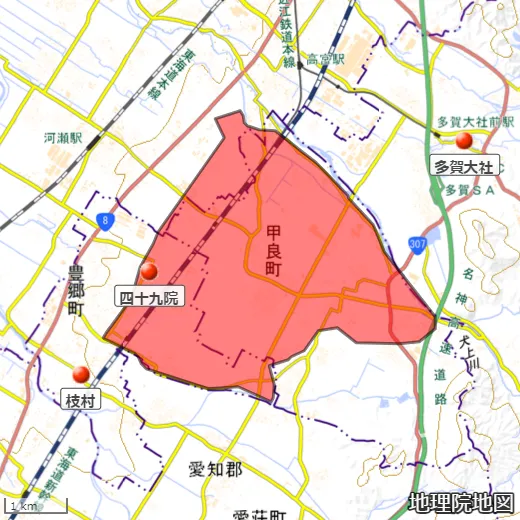

さて攻め込まれた地は 「多賀」 「四十九院」 「枝村」 等とある。

「多賀」 は多賀大社の周辺、 「四十九院」 は下之郷の西隣にある東山道の町、 「枝村」 は四十九院から南に下った紙座の商人 「枝村商人」 で名高い町である。

特に枝村は六角氏の重臣目賀田氏が治める地で、 中郡における要所の一つである。それまで北郡と境目、 高島で活動を行っていた六郎が斯様に深く六角支配域に侵入した本事件は重大である。

これはどのように見ても氏綱陣営と協調した事件であることは明白だ。

その予兆はあったのだろうか、 定頼は中尾城の義藤に援軍を送らずにいたと 『東浅井郡志』 は 「進士修理亮晴舎與横瀬雅楽助書」 を掲示して記す。

こうした警戒の成果が 「即時敗北静謐也」 となったのだろう。

制圧に貢献した将士の中には多賀貞隆など甲良武士の姿もあったのだろうか。

pic

下之郷も焼かれたのか

ここからは余談である。

多賀豊後守が本拠とされる下之郷には 「二階堂宝蓮院」 とよばれる西大寺の大寺院があった。しかし信長が同地一帯を攻めた際に焼失してしまったという。

しかしながら多賀氏は元亀争乱でも早い頃に信長に従ったため、 あまり攻められる咎が存在しない。

更にこの地域で確かに火攻めを匂わせる史料というのは、 この京極六郎打入事件が最後である。

可能性を示すのなら、 このとき甲良も放火され二階堂宝蓮院が焼けたと考えられようか。勿論、 天文四年(1535)正月に六郎と浅井亮政が攻め寄せた際の兵火である可能性もあるだろう。

なお本尊の阿弥陀如来は天正六年(1578)に安土の浄厳院に移されたことで、 今に伝わるのである。

恐らく源七郎も高虎も、 一度は拝んだことがあるのかも知れない。

京極六郎の乱の始末

翌天文二十年(1551)、 源七郎が二歳を迎えた年の二月にも三好勢は近江を攻め、 それに呼応するように 『言継卿記』 二十二日条には 「江州中郡少々北郡一昨日敵ニ成云々」 とある。

このとき敵となった中郡勢力は定かでは無いが、 恐らく高広から書状を送られた 「今権 (今井権六定清)」 や、 文中で高広への同心が示されている 「堀石 (堀石見守)」 といった境目の衆であろう。なお高広に従うことで、 今井氏は本領である箕浦庄に復帰したと長谷川裕子氏は説く。

それからのことは既に 『浅井と高島 (京極六郎の乱)』 にて触れているので、 そちらを参考として欲しい。

この乱は天文二十二年(1553)、 源七郎が四歳になったと思われる時代に六角義賢 (定頼は前年に亡くなっている) の粘り強い武力と 「北郡錯乱」 によって終結した。

京極高広は消息を絶ち、 京極氏の嫡流は 「道安高吉」 へと移り変わった。

『伊勢御師上部家願祝簿』 には天文二十二年(1553)に 「藤堂与六」、 天文二十三年(1554)に 「藤堂源助」 の名前が見える。後者は源七郎と高虎の父であろう。

尼子宮内少輔の登場

天文末期、 徐々に定頼から義賢へ権限が移るなかで、 甲良庄の武将たちにも変化が訪れた。

源七郎が生まれた頃、 甲良を代表する武将が 「多賀豊後守貞隆」 であったことが、 貞隆の動向は天文十六年(1547)以降減少している。

一方で動向が増えた人物が 「尼子宮内少輔」 である。

元々尼子氏というのは高虎が生まれた村を内包する 「尼子郷」 を本貫とする家で、 出雲で活躍した一族が思い出されるが、 本貫地近江でも命脈を繋いでいた。

記録上文明十八年(1486)から長らく動向が途絶えていたが、 天文元年(1532)九月に藤堂九郎左衛門家忠 (高虎たちの祖父に当たる人物の可能性がある) が 「尼子殿御代官」 に宛てて請文を提出し、 ここに近江尼子氏が健在であったことが確認される。同時に藤堂氏が尼子を代官と仰いでいた点は、 高虎が生まれた村 (藤堂村、 さいし村、 在士村) が甲良三郷のうち 「尼子郷」 であったことを示唆するものだ。

天文末期に現れる 「尼子宮内少輔」 は 『戦国遺文佐々木六角氏編』 にて、 下に引用した四通を見る事が出来る。

一一二三・某年六月晦日尼子殿宛六角義賢書状(旧武家手鑑)

多賀庄一円井水儀、 以奉行分水可申付候、 双方可為等分、 少茂片行儀候者、 不寄何時以奉行幾度茂水分所江井口於下半分充順路可申付候、 井口仁従双方奉行可付置候、 聊爾之儀仕方者、 堅可申付候、 俵石儀者、 追而令糾明可申付候、 恐々謹言、

六月晦日 義賢 (花押)

尼子殿

進之候

一一二四・某年七月十日尼子宮内少輔宛六角義賢書状(佐藤行信氏所蔵文書)

長々在陣、 尤御辛労之至候。殊毎事御馳走之旨、 対興禅寺芳礼得其意候、 祝着候、 猶三塚隼人 (高徳) 可申候、 恐々謹言、

七月十日 義賢 (花押)

尼子宮内少輔殿

進之候

一一二五・某年七月廿五日六角義賢書状(保坂潤治氏所蔵文書)

甲良庄惣懸取之事、 近年木朽分水ニ大小在之由候、 先従分水上之砂を可取由、 三郷江可遣奉書候、 於其上分水相違、 又者、 分木少も損候者、 懸取之儀可申付旨、 尼子かたへ可被申候、 恐々謹言、

七月廿五日 義賢 (花押)

池田宮内丞殿

吉田修理進殿

一一二六・某年八月二日六角義賢書状(古今消息集)

度々註進祝着候、 敵山中江可出之由候間、 久徳口へ御越尤可然候、 此表儀無差事候条、 其方儀能可被聞居候、 猶庵頭可申候、 恐々謹言、

八月二日 義賢 (花押)

尼子宮内少輔殿

進之候

天文期尼子氏の動向について

何れも年次不詳ながら、 六角義賢期の書状であることから天文~永禄以前に絞り込むことができる。

さらに一一二四号 (長々在陣)、 一一二六号 (久徳口守備) は天文二十一年(1552)から翌天文二十二年(1553)に発生した 「南北境目 (太尾)」 での戦いに関わるものと考えられている。

年次の推定が難しい書状であっても、 その内容から一一二三号と一一二五号は 「用水」 に纏わるものであるだろう。一一二三号は 「多賀庄一円井水」 に関わるもの、 一一二五号は甲良三郷の 「懸取」 に関わるもので 「分水の木が朽ちている」 「水上の砂を取る可由」 云々と興味深い。

「多賀庄一円」 とは久徳の背後にそびえる山間部であり、 甲良三郷は扇状地の扇央位置するため、 何れも水の管理が重要となる。

尼子宮内少輔は六角義賢から重要な管理を任されていたのだろう。

では具体的に尼子宮内少輔は誰なのだろう。その疑問は次の項によって解消される。

pic

天文二十四年(1555)・多賀大社梵鐘銘文

源七郎が六歳となったと考えられる年、 多賀大社不動院の別当 ・ 祐尊が勧進した梵鐘が建立された。

梵鐘にある銘文 (戦国遺文今川氏編第二 ・ 一二三〇) には 「九月廿日」 とあり、 建立もそれから近い時期だろうと推察される。

この銘文が特徴的なのは幾人もの武士の名が記されている点で、 高宮右京亮や浅井猿夜叉 (のちの長政) といった近江の武人から、 奥平監物と菅沼織部祐の奥三河衆、 安見美作守と松浦周防守盛といった畿内の有力者と幅広い地域から勧進を集めたことが窺える。こうした勧進のために動いたのが 「坊人」 と呼ばれる人々なのかもしれない。

尼子氏

さてこの銘文に筆頭として現れるのが 「佐々木宮内少輔賢誉」 である。

佐々木氏で宮内少輔を名乗るのは尼子氏の例が多く、 紹介した書状にも 「尼子宮内少輔」 が見られるため、 彼の実名は 「尼子賢誉」 となろう。その諱から六角義賢からの偏諱を受けたことも理解出来る。

ただ賢誉に続いて 「尼子沙弥宗志」 なる人物の名が記されている点は興味深い。一見すると法名のように思われるが、 後年尼子氏には 「宗澄」 なる人物が現れるため、 これが諱である可能性もあるだろう。

「沙弥」 は出家したての者を指す言葉であり、 一つ考えるのなら宗志は賢誉の父であったが、 代替わりと共に出家し、 その代替わりを祝う意味としての銘文筆頭 「佐々木宮内少輔賢誉」 となる。その代替わりに際して義賢からも偏諱を受け 「賢誉」 を名乗った。このような説はどうだろうか。

何故尼子氏が天文の末に姿を現したのだろうか。この疑問を解消する術は存在せず、 それは尼子氏と多賀氏の上下関係といった疑問も同じである。

何れにせよ六角義賢は、 多賀貞隆よりも尼子宗志 ・ 賢誉を用いることを選んだのである。

六角氏は高島郡に於いて 「七佐々木」 を重用しているため、 同じように甲良の支配のうえで同族である尼子氏を重用したと容易に想像することができる。特に義賢は土岐氏再興を図り、 京極六郎の乱が終結すると京極高吉を擁立したとされる。古くからの格式を重んじる施策の一つであったのか。もしくは偏諱を与えるほど、 賢誉の才覚を気に入ったとも考えられるだろうか。

何れにせよ甲良の地は流通 ・ 交通 ・ 穀倉地として要衝の一角であり、 同地を支配する有力国人に偏諱を与える価値はある。

多賀氏

賢誉 ・ 宗志の次に見られるのが 「多賀豊後守」 と 「多賀与九郎左衛門」 である。

前者は多賀貞隆で後者は不明である。一見すると与九郎左衛門も貞隆の子息のように思われる。しかし二木謙一氏が多賀高忠の子息が 「与一」 であると指摘した例に倣えば、 第三区の筆頭に見える 「多賀与一」 が後の 「多賀貞能」 である可能性が高いだろう。

では 「多賀与九郎左衛門」 は誰なのか。残念ながら銘文以外に見られない名前であることから定かでは無い。その後の多賀氏では 「多賀新左衛門」 が頻出するが、 彼の前歴である可能性もあるだろうか。

ところで第三区には畿内の有力者の名前が見られるが、 かつて迎撃した細川国慶の遺臣で氏綱により三好長慶に附けられた今村紀伊守 (慶満) の名前が見え、 何か歴史の偶然や因縁を感じるところがある。

また多賀氏の三名が名を連ねているのに対し、 藤堂氏の名前が見えない点は興味深い。先に 『伊勢御師上部家願祝簿』 を引用しているように、 藤堂氏は多賀大社より伊勢神宮派であったのかもしれない。

高宮氏

尼子氏、 多賀氏に続き見えるのが高宮氏である。

具体的には 「高宮右京亮豊□」 「高宮権九郎」 「同千代光女」 「同大一坊女」 「高宮新右衛門尉」 の四名である。

筆頭の 「右京亮豊□」 は 『高宮町史』 や 『高宮城跡Ⅲ発掘報告』 の南殿系図に見える 「豊宗」 であろうか。彼は天文十四年(1545)正月二十四日に亡くなった 「三河守実宗」 の子で、 系図では 「始宗信、 三河守」 とある。

しかしここで 「右京亮」 と名乗っているのは興味深い。

同発掘報告には鎌倉時代以来の高宮氏年表が掲載されているが、 天文十三年(1544)十月に近江に滞在していた連歌氏宗牧が高宮参河守 ・ 右京父子と連歌会を催したとある。

これは 『東国紀行』 にて神無月廿日から四、 五日の様子であるから、 十月二十五日辺りの出来事だろう。

宗牧が会した父子こそ、 系図に見える実宗 ・ 豊宗 (宗信) 親子と考えられよう。

「高宮権九郎」 「高宮新右衛門尉」 は一族郎党と思われるが、 実のところは定かでは無い。

ただ新右衛門に関しては、 永禄年間に河瀬筑後守と争論を起こし、 磯野員昌から多賀大社神官中で解決するように促された 「高宮新右衛門尉宗綱」 が居り、 銘文の新右衛門が 「宗綱」 である可能性は高い。

「同千代光女」 「同大一坊女」 については具体的に高宮氏であるか定かでは無いが、 この銘文は三段で、 二人は右京亮 ・ 権九郎 ・ 新右衛門と同じ段にある。彼女たちを挟んで高宮新右衛門が来るという事を考えれば、 彼女たちも高宮一族であろう。

高宮氏の女性では 『久徳史』 に見られる 「久徳左近大夫の娘 (高宮三河守の妻)」、 多賀系図に見られる 「貞能の妻 (高宮三河守の娘 ・ 左京允の妹)」 が思い浮かぶ。

中でも貞隆子息 ・ 貞能の妻が高宮氏であることは興味深いが、 彼女が具体的に誰の娘であるのかを特定 ・ 立証することは難しい。

同様に彼女たちの名前も定かでは無いから銘文の人物であるのかを立証することは不可能で、 更に権九郎 ・ 千代光女 ・ 大一坊女を特定することなど困難だろう。

馬場若狭守

馬場氏は土田を本拠とする有力者で 『専行寺文書 (多賀町史)』 にて詳しく知る事が出来る。特徴的なのが元禄二年(1689)に当主馬場頼祐によって文書の整理と家伝の構築が行われている点であるが、 一部 『浅井三代記』 の影響を受けている部分があるため慎重さが求められる。今回は一応、 頼祐に敬意を表して信頼を置いて解説を行いたい。

まず頼祐が述べるところ、 京極勝秀 ・ 高清二代に仕えた馬場丹後守頼忠という者が居り、 その子 ・ 清太夫が 「若狭守頼忠」 を号し 「京極高峰」、 亮政、 久政に仕えると、 久政の代に病死し、 跡を子の宗左衛門尉頼景が継いだという。(京極高峰は三代記にのみ現れる人物で高清の子とされる)

果たして三代に纏わる記述が何処まで正しいのかは定かでは無いが、 少なくとも 「馬場若狭守」 は銘文に見られることから、 確かに存在し、 その諱は 「頼忠」 であったらしい。『専行寺文書』 によれば永禄八年(1565)に子の宗左衛門宛高宮宗存 (豊宗の子とされる) 書状が見られることから、 若狭守はそれまでに亡くなったらしい。

さて 『専行寺文書』 には二通の馬場若狭守宛書状 (年次不詳五月十日付箱本書状 ・ 三-三六 「一札之事」) が収まる。

ただ 『多賀町史別編』 では永禄元年(1558)五月廿六日付徳好書状 ・ 三-二五 「公事之事」 に宛名が見えない。この点について 『滋賀県の地名 (日本歴史地名大系/平凡社)』 は同日の書状について 「馬場若狭守殿御宿所」 としているので、 そうなのだろう。

その内容は三-二五が前年弘治三年(1557)に発生した、 栗栖の百姓等の喧嘩の顛末について 「参河守」 への報告を依頼するもの。三-三六が前年に発生した山賊との合戦についての礼状とみられる。

『多賀町史』 は三-二五の解説を行っているが、 差出人は敏満寺の 「正覚坊徳好」 からで、 水争いで喧嘩を起こしたが、 尼子出入りの公事下地で差し押さえができず、 正樹院の下地一反を加えて先の作事人分は取り上げ、 正覚院が預かり耕作する旨を 「三河守殿」 に報告して欲しいという内容だ。「三河守殿」 とは、 やはり高宮三河守だろうか。高宮氏の系図を読むに永禄元年(1558)で 「三河守」 を名乗るのは豊宗か、 その兄秀宗 (信経) だろうか。ただ秀宗は永禄元年(1558)七月九日に亡くなり、 一次史料にも見られない人物である。

ここで興味深いのは敏満寺側が尼子側に手出しできないことだろうか。この書状からわかるように、 馬場氏は高宮氏と関係を持つ者で、 更に敏満寺とも関わりを持っていた有力者であった。

ところで天文十一年(1542)五月二十九日付馬場宗左衛門殿宛文書 ・ 三-一四 「永代売渡申野神しき地之事」 という文書は興味深く、 これは若狭守の前歴なのか、 子息宗左衛門の初見であるのか判断に迷う。

また多賀町観光協会によれば、 若狭守が建立した 「授真坊」 が、 後に 「専行寺」 となったそうだ。

横関氏

賢誉 ・ 宗志の下、 二段目に名前が見えるのが 「横関名祐」 「横関彦助」 である。

甲良町には在士地区の東隣に横関という地区がある。

『甲良町史』 によれば、 元は美濃守護土岐氏に仕える一族で、 土岐氏が美濃を追われ流れ着いたそうだ。

実際に土岐氏は六角氏を頼っているが、 これは天文二十一年 1552)のことであるから、 伝承が正しいとすると、 彼らは甲良の武士のなかでも新参の者となる。

『滋賀県の地名 (日本歴史地名大系/平凡社)』 では地名が先との可能性を示すが定かではない。

町史には勝楽寺の京極高秀の墓の側に 「横関三河守正資」 の墓があるとされる。この人物は 『神社由緒記』 にて大瀧神社 (富尾) の境内神社 ・ 犬上神社の祭神 「應神天皇」 「甲良親王」 を祀った人物として紹介されている。

町史は子孫 (信州笹井家) の記録として慶長四年(1599)十一月十一日に没したと紹介するので、 天文年間の横関氏とは関わりが薄いように思われる。

一方で 「横関」 の名は変わったところで見ることが出来る。

『郷祭りにおける複数村落祭祀の成立 近江国蒲生郡を中心に (大塚活美)』 によれば 「横関大夫」 の名が記録に見られるという。

山路興三氏は 『近江猿楽座再考 (藝能史研究 105)』 のなかで 「横関大夫」 を紹介している。

【横関大夫】

『石山本願寺日記 (天文日記)』 天文七年(1540)六月に十二日条に、 「さるがく江州横せきのもの大夫に卒度会候」 とあり、 翌二十三日条にも 「昨日の横せきの大夫罷帰之由 (中略) 太刀と三百疋遣候」 とある。

山路氏は横関について、 甲良の横関と蒲生郡竜王町の北陸街道に面した横関の二択であると検討している。

当時犬上の猿楽座として名を馳せた 「敏満寺座」 が疲弊しながらも存在していたこと、 大森座 (八日市市大森) が保内商人の経済力を背景に活動した例を踏まえ、 交通の要衝で盛んに商業活動を行い著名であった蒲生郡の横関の猿楽座関係者である可能性を示した。

つまり銘文に見られる 「横関妙祐」 「横関彦助」 は二つが考えられる。一つは甲良町史が示すように、 土岐氏に従い逃れてきた者が甲良に所領を宛がわれ、 その一族が多賀大社の勧進に応じた。もう一つは両者が蒲生郡の横関の者である、 といったところだ。

長々と述べたが、 何れにせよ妙祐 ・ 彦助がどういった人物であるのか定かでは無いとするのが現状である。

ところで 『高山公実録』 には面白い記述が見られる。

西島留書藤堂源介殿生れハかハらの横関と申候年寄ども申候とあり

これは源七郎と高虎の父源助 (虎高) について津藩編纂者が 「謹案」 として補注したもので、 西島八兵衛が藩史編纂について調査を行う中で、 土地の年寄りが 「源助は横関で生まれた」 と証言したらしい。

残念ながら、 この真偽を確かめる術はない。

河瀬氏

河瀬氏は今の彦根市河瀬の有力者とされ、 多賀大社の神官も務めている。延徳年間には西今の養徳院領を押領した 「河瀬梅千代」、 永正初期には高清の奉行に 「家加」、 天文三年(1534)の浅井備前守 (亮政) 饗応記には 「九郎左衛門尉」 と 「新六は、 天文二十二年(1553)七月十一日には 「藤兵衛 (遺文 746 ・ 高野瀬承恒書状)」 と、 時代時代に現れるのが彼ら河瀬一族である。

銘文には河瀬嶺夜叉と河瀬□松女の名前を見ることが出来るが、 何れも誰であるのかは定かでは無い。

後年元亀争乱の最中に、 六角義治に従う尼子氏と河瀬氏が見られるが、 銘文の 「嶺夜叉」 が幼名であれば、 その成長した姿とも考えられようか。

目賀田次郎左衛門尉

この人物に関しては村井祐樹氏の 『戦国大名佐々木六角氏の基礎研究』 にて紹介されている。

彼は義賢から保内商人の加紙商売相論に関して書状を受け取った人物であるそうだ。(遺文一一三三) その年は永禄年間とされているから、 銘文に見られる人物と同一人物であろうか。

さて六角家の奉行人の一人に 「目賀田越後守貞遠」 が存在するが、 彼と次郎左衛門は同族であろう。また足利義晴の御内書の宛名に 「目賀田孫次郞」 が見えるが、 彼の他に永田刑部少輔や馬淵兵部少輔、 後藤但馬守といった歴々と並ぶことから、 孫次郞が後の 「越後守貞遠」 である可能性があるだろう。

堀遠江守秀治

近江で堀氏といえば元亀争乱で活躍を見せた江濃境目の領主 「堀秀村」 が思い浮かぶ。

秀村の父 ・ 遠江守こそ、 この銘文に見られる人物である。

坂田郡志には彼が某年九月十四日に醒ヶ井の松尾寺に宛てた書状が紹介されているが、 ここでも 「堀遠江守秀治」 となっている。

弘治三年(1557)には嫡男 ・ 次郎秀村が生まれたが、 秀村の幼いうちに亡くなったと 『浅井三代記』 は記すが定かではない。ただ元亀争乱では秀村と、 それを支える樋口直房という構図になっており、 恐らく永禄年間には亡くなったものと思われ、 案外三代記の記述は正確であるのかも知れない

高虎誕生前夜・多賀貞隆の死

百々征伐

村井祐樹氏によれば義賢は、 この弘治元年(1555)に百々氏を征伐したらしい。

これは十一月七日付永原越前守入道 (重興) 宛三好長慶書状 (遺文七六六) に依るもので、 その冒頭に 「就百々覚悟相違、 左京兆 (義賢) 御働之由ニ候、 時々如何候哉、」 とある。

「覚悟相違」 は掌返しを意味する言葉のようであるから、 百々氏が六角氏を離反したので義賢が 「御働 (=征伐)」 したという事になるのだろうか。具体的な時期や軍事行動の規模、 百々氏がどのように離反したのかは定かでは無い。京極六郎の残党が裏に居たのだろうか。

先に触れたとおり百々氏は境目の要衝佐和山周辺を基盤とする有力者で、 天文年間には京で幕府奉公衆上野氏を相手に合戦に繋がる喧嘩を引き起こし、 一色晴具を死に追いやってている。そうした血の気が多い百々氏が 「覚悟相違」 を起こし、 六角義賢は動いたのである。

あまり知られていない事件で、 義賢がどのように百々氏と渡り合ったのか定かではないが、 その後の中郡情勢に関わる出来事として興味深い。

多賀貞隆の死

さてこの年の出来事として触れなくてはならないのが多賀豊後守貞隆の死である。

彼は天文二十四 ・ 弘治元年(1555)に没したと思われる。これは天正九年(1581)に執り行われた二十七回忌から逆算したものである。

貞隆の初見は永正十七年(1520)の多賀長童子宛細川高國書状であるが、 彼は幼名の頃から活動が見える。

ここで貞隆の生年を推定すると永正の早い時期だろうか。現在史料編纂所に残る各種系図に、 貞隆の生年や親についての記述は皆無だ。

高名な多賀高忠と貞隆の間には、 京極政経 ・ 材宗陣営で活躍 (暴れ) た新左衛門経家と豊後入道の二名が居るが、 経家は永正四年(1507)二月に敗死している。

貞隆が経家の子であれば、 同年までに生まれることから、 高國から書状を受け取ったのは元服直前の十五歳前後と考えるべきだろう。

経家の子で無くとも、 永正十七年(1520)に幼名であれば、 此の頃が十代の前半であることは確かで、 それからの月日は三十五年。貞隆の没年は凡そ五十前後 ・ 五十代半ばとなろう。

人間五十年の時代であれば寿命だろうか。

天文十六(1547)以降の動向が途絶えるのは、 貞隆が病に臥せっていたことを示唆するのかもしれない。

若くして細川高國に頼りにされ、 京極高清と決別し六郎高広 ・ 浅井亮政を退け、 細川国慶を迎撃した甲良武士の英雄の終見は多賀大社の梵鐘銘文であった。

没年異説

一方で 『金剛輪寺下倉米銭下用帳』 には弘治三年(1557)の記録として 「豊後殿中間」 「多賀豊後殿江年始之樽之代」 との記述が見られる。

これは貞隆が弘治三年(1557)当時も生存しており、 彼の没年が異なる可能性を示唆するものだ。

何より 『清渓外集』 は後世のものという性質上、 こうした部分で誤りがあるのは仕方ないだろう。

ともすれば下用帳は貴重な一次史料であり、 藤堂高虎が生まれた頃にも、 まだ多賀貞隆は生存していた可能性が高いと考えることが妥当であろうか。

藤堂高虎誕生前夜

今回高虎誕生前夜 ・ 兄源七郎が生まれた時代の甲良が、 如何に騒がしかったのかを見てきた。

犬上が脅かされた争乱の原因は六角定頼と敵対した 「京極六郎の乱」 が、 浅井久政を吸収し、 更に細川氏綱 ・ 三好長慶と連合することで勢いを増したことが大きい。これを六角定頼は平定できぬまま亡くなってしまったが、 跡を継いだ義賢が粘り強く平定し、 中郡をはじめ近江一国に平穏が訪れた。しかし騒乱の火種も残っていたことは確かである。

甲良武士の巨木が生まれたのは、 年が明けた弘治二年(1556)の春のことであった。